添馬艦 —— 前香港海軍總部

圖片來源:http://goo.gl/K6p5zt

早期的船塢都是圍繞維港兩岸的,因為這裡是不同類型船隻的集中地。自香港開埠以來,外資也來香港興建船塢,當中最有名的莫過於是位於紅磡的黃埔船塢和太古城的太古船塢,雖然在七十年代,這兩個船塢都先後拆卸,相繼發展成住宅區,但這並不代表船塢在香港從此消失,現時的船塢大部分仍集中在青衣的樟樹頭與青衣西部,負責做船隻的維修。其實除了剛才介紹的兩個外,還有兩個鮮為人知的大船塢,包括位於金鐘的皇家海軍船塢,也就是大家口中所稱的「添馬艦」,原來前身就是海軍停泊及修理船隻的地方。另外一個就是位於香港仔的夏圃船塢,這四個大船塢合稱香港四大船塢,稍後會陸續介紹。

船塢業可謂是開埠初期勞動人口密雜(labour intensive)的唯一重工業,基於香港山多地少,土地非常欠缺,也缺乏一個有利的位置進行經濟及都市發展,再加上原材料缺乏,發展工業可謂非常困難。但香港勝在是一個優良的海港,水深且四季不結冰,長長的海岸線正好讓外資垂青,發展口岸事業,建造碼頭和船塢。雖然建一個船塢其實要相當大的空間,可是填海就能解決此問題,況且為了方便船隻停泊也是必要的。

1860年香港仔船塢

圖片來源: http://goo.gl/f14uYJ

香港仔船塢附近地區地圖(年份不明)

圖片來源:http://goo.gl/mUwtku

1969年香港仔船塢

圖片來源:http://goo.gl/HOsOVd

1920年黃埔船塢

http://goo.gl/YVP4tq

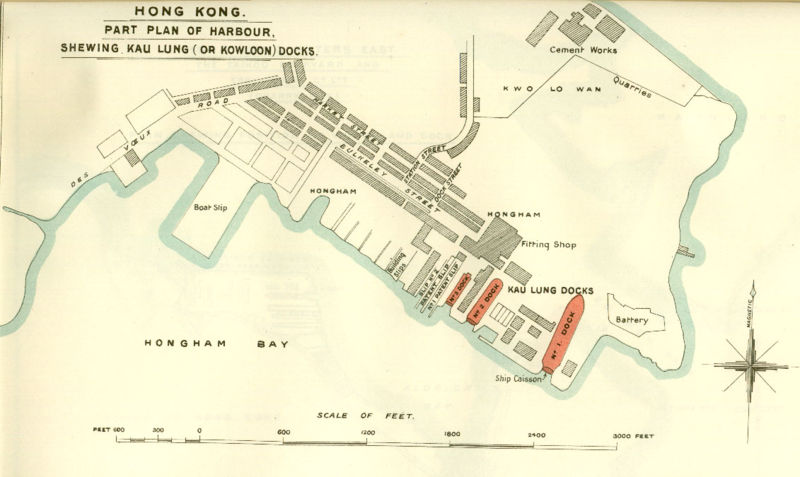

1909年 黃埔船塢平面圖

"Dkbkpl18" 由 the British Admiralty - [1]; the website gets those images, including this one, from the Dock Book, June 1909, published by the British Admiralty "For the Information of Officers in H. M. Service Only.".。 使用來自 维基共享资源 - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dkbkpl18.jpg#/media/File:Dkbkpl18.jpg 的 公共領域 條款授權

位於九龍紅磡灣的黃埔船塢,也是在1864年成立,又名九龍船塢,其公司其實也擁有其他的船廠,包括有早前介紹的香港仔船塢、大角咀的福利船廠、與及紅磡的庇利船廠,連廣州的黃埔區也有一些修船廠,我相信因為它在「黃埔區」起源,因而公司名稱作香港黃埔船塢有限公司,英文的名稱更貼切,就是The Hong Kong and Whampoa Dock Company,正好解釋這是一所在香港與廣州黃埔區都有船塢的公司。九龍船塢是當年來說是香港最大的船塢,而且位置優越,在維多利亞港的中心,鄰近市區,為附近居民製造就業機會。

黃埔船塢

圖片來源:https://goo.gl/o5zD0K

1962年紅磡地圖

圖片來源:https://goo.gl/Uud0HR

相比起香港仔船塢,九龍船塢的面積大很多,而且兩邊環海,適合製作和修理大型船隻,同時船塢的建成也造就了其他的工業,青州英泥正好就在船塢的北面,因為香港缺乏天然資源等原材料,很多時,都須要經船運將原材料運到工廠再加工製成,青州英泥正是一個好例子,在工廠裡加工再運到其他地方分銷。現在的英泥加工廠主要在青衣島和屯門的龍鼓灘找到,大家可能會問,為何英泥廠仍要在香港存在呢?這是因為需求問題,有建築工程的地方,水泥就是必需品。大家可能會認為若果搬上中國製作的話,成本豈不是會下降嗎?不跌反升,為什麼?其實水泥本身是需要用水製成的,水份佔水泥一個相當大百分比的重量,若果在內地製造的話,運輸成本將會大大增加,再加上水份是會隨著時間的過去流失的。做建築工程最怕就是下雨天,因為水泥會難以乾透,可是乾燥的環境與時間的過去會令水泥變硬,變硬了自然不能繼續使用了。因此水泥廠必須要在交通方便以及在靠近工地附近的地方設立。同樣地,以同一個理論可以解釋為何船塢要在這裡存在,這是因為以逐件原材料運送,其實比起整艘船去運來得便宜,儲存也較容易,船塢不一定是要在買家市場附近設立,原因是船作為一個製作品已是一個交通工具,而且大多數客戶都會在當地辦理交付手續,因此香港是一個非常合適的選址發展船塢業和水泥業。

不知道大家有無有留意,天星小輪也是黃埔船塢製造的。大家可以不妨留意下在小輪上層的中間位置,也就是煙囪的位置,有一塊圓型的牌刻著船隻是在五六十年代在黃埔船塢製造,可謂是一個土生土長的交通工具,至今仍為大眾服務。雖然它可能也會和香港電車一樣,將會面對被淘汰的命運,但是,小編相信香港人必定會珍而重之,畢竟它曾經是唯一一個平民化的交通工具往來兩地,經歷百年歲月,見證香港由一個小漁港變成一個國際大都會。很不幸,船塢業已面臨搬遷和倒閉的命運,縱使它也經歷過百年的時光,和香港一同發展,一同經歷患難,但最後的命運,卻是被地產商收地建成私人住宅或改變其土地用途。

天星小輪

圖片來源:http://goo.gl/R22bpF

不知道大家有無有留意,天星小輪也是黃埔船塢製造的。大家可以不妨留意下在小輪上層的中間位置,也就是煙囪的位置,有一塊圓型的牌刻著船隻是在五六十年代在黃埔船塢製造,可謂是一個土生土長的交通工具,至今仍為大眾服務。雖然它可能也會和香港電車一樣,將會面對被淘汰的命運,但是,小編相信香港人必定會珍而重之,畢竟它曾經是唯一一個平民化的交通工具往來兩地,經歷百年歲月,見證香港由一個小漁港變成一個國際大都會。很不幸,船塢業已面臨搬遷和倒閉的命運,縱使它也經歷過百年的時光,和香港一同發展,一同經歷患難,但最後的命運,卻是被地產商收地建成私人住宅或改變其土地用途。

黃埔花園

圖片來源:http://goo.gl/HKsUJT

1980年代的紅磡灣

圖片來源:http://goo.gl/0xGOGk

黃埔船塢在1971年與太古船塢合併,成立香港聯合船塢,並遷至青衣島繼續運作。原址曾作為一個臨時貨運碼頭,其後拆卸,在差不多的時候,黃埔船塢與和記公司合併,主力發展地產和貨運業,因此黃埔船塢原址也改建成黃埔花園,成為大型的私人屋邨。1980年代紅磡灣開始填海,將紅磡灣兩邊的海岸線拉平,位於紅磡灣的紅磡碼頭,也被迫遷至新的海岸線,令它失去了原有位置的優勢。

2011年 紅磡灣

圖片來源:http://goo.gl/UambQi

新的填海區主要集中發展住宅和酒店用途,也興建了一條車路名為紅磡繞道,疏導了紅磡區與尖東區的交通情況。現時仍有臨海的土地仍在規劃和發展當中,將紅磡的核心由以前蕪湖街和馬頭圍道一帶,慢慢遷移至新填海區一帶。形成九龍市區一個最大型的住宅核心區,這一切也是黃埔船塢搬遷後所發生的。

太古船塢位於港島東部,即現時太古城的位置。1883年,太古仍然是一個荒蕪之地,雖然它面向維多利亞港,但是它是一個離市區相當遠的地方,但卻是給太客洋行看中開墾工業。香港汽水廠和太古糖廠也是在當時太古工業區內。1904年,電車網絡通往太古、西灣河和筲箕灣一帶,令這個地方開始慢慢發展。

太古船塢是當年來說是全港最大的船塢,還要比黃埔船塢更大。在這個小小的工業區,受僱人數多達5000人,鑑於當時交通非常不便,不像現在有地鐵和完善的公共交通網絡,因此,太古洋行為船塢工人提供宿舍,全部都是以「太」字開頭的,至今仍然存在,包括有太樂樓、太富樓、太順樓、太康樓、太样樓,以及是為香港人熟悉,有「香港小士林」之稱的太安樓等(還有一些在鰂魚涌的那一邊)。太古小學也是因為要照顧有小朋友的工人家庭而設的,讓他們的子女有讀書學習的機會,1923年正式開班,雖然地方只是一間房的大小,但是對於當時的環境,能夠有書讀真是一件非常難得的事,及後在1947年有第一所校舍,但不是在現時英皇道的位置,而是現時鰂魚涌市政大樓的前身。

太古船塢於1978年正式關閉,與黃埔船塢合併,遷往青衣西部。船塢拆卸後在原址填海並興建太古城。

1900年代 太古船塢平面圖

"Dkbkpl19" 由 the British Admiralty - [1]; the website gets those images, including this one, from the Dock Book, June 1909, published by the British Admiralty "For the Information of Officers in H. M. Service Only.".。 使用來自 维基共享资源 - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dkbkpl19.jpg#/media/File:Dkbkpl19.jpg 的 公共領域 條款授權

太古船塢位於港島東部,即現時太古城的位置。1883年,太古仍然是一個荒蕪之地,雖然它面向維多利亞港,但是它是一個離市區相當遠的地方,但卻是給太客洋行看中開墾工業。香港汽水廠和太古糖廠也是在當時太古工業區內。1904年,電車網絡通往太古、西灣河和筲箕灣一帶,令這個地方開始慢慢發展。

太古船塢

圖片來源:http://goo.gl/5YkbGg

太古船塢是當年來說是全港最大的船塢,還要比黃埔船塢更大。在這個小小的工業區,受僱人數多達5000人,鑑於當時交通非常不便,不像現在有地鐵和完善的公共交通網絡,因此,太古洋行為船塢工人提供宿舍,全部都是以「太」字開頭的,至今仍然存在,包括有太樂樓、太富樓、太順樓、太康樓、太样樓,以及是為香港人熟悉,有「香港小士林」之稱的太安樓等(還有一些在鰂魚涌的那一邊)。太古小學也是因為要照顧有小朋友的工人家庭而設的,讓他們的子女有讀書學習的機會,1923年正式開班,雖然地方只是一間房的大小,但是對於當時的環境,能夠有書讀真是一件非常難得的事,及後在1947年有第一所校舍,但不是在現時英皇道的位置,而是現時鰂魚涌市政大樓的前身。

太古船塢 成立碑

攝於2015年9月15日

太古城

攝於2015年9月15日

太古船塢於1978年正式關閉,與黃埔船塢合併,遷往青衣西部。船塢拆卸後在原址填海並興建太古城。

添馬艦是一個海軍船塢,位於金鐘海旁,不過現時外邊已填海,為綠化用地。為何香港英國海軍的船塢叫做添馬艦呢?這個名字是源於一艦曾經長註香港同名的軍艦而命名的,不過在日軍來到香港的時候,就把這首軍艦炸沉了,至今仍未找到蹤影。

與其他的船塢很不一樣,首先中間的位置多了一個防波堤,並在堤上建造了一個可盛載二十公頓的軍事貨物與器材,另外在防波堤裡的碼頭也有設置另外三組,防波堤裡的潮汐池與碼頭設施,也成為了添馬海軍船塢的主要部分,供大型艦隻停靠,如先前介紹過的「添馬艦」也是停靠在這裡。

1900年代 添馬艦平面圖

"Dkbkpl12" 由 the British Admiralty - [1]; the website gets those images, including this one, from the Dock Book, June 1909, published by the British Admiralty "For the Information of Officers in H. M. Service Only.".。 使用來自 维基共享资源 - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dkbkpl12.jpg#/media/File:Dkbkpl12.jpg 的 公共領域 條款授權

與其他的船塢很不一樣,首先中間的位置多了一個防波堤,並在堤上建造了一個可盛載二十公頓的軍事貨物與器材,另外在防波堤裡的碼頭也有設置另外三組,防波堤裡的潮汐池與碼頭設施,也成為了添馬海軍船塢的主要部分,供大型艦隻停靠,如先前介紹過的「添馬艦」也是停靠在這裡。

昔日的添馬

"Old Tamar Site"。 來自 Wikipedia - https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Old_Tamar_Site.jpg#/media/File:Old_Tamar_Site.jpg

在停靠處的的西面就是修船的地方,從上圖所見,這一個船塢是能夠建造及維修大型的軍艦的,如果眼利的話,你會看見圖中有兩艘潛水艇以及一艘中型船隻在當中,從未想過原來香港也能製造這麼大的船隻。東面則是一個軍事部門(War Department)負責軍隊在戰鬥上提供所需的補給。

值得一題是,添馬是當時香港皇家海軍的一個軍事重地兼總部,所以大家會見到近著(Queen's Road)皇后大道,即現時金鐘道的位置,是一個軍營,所以大家會看到地圖上有Barracks,也就是軍營的意思,給當時的英軍住宿。還有,大家知不知道點解金鐘英文叫做Admiralty,而不是Tamar(添馬)呢?原來Admiralty的意思與中文名「金鐘」是沒有直接關係的,Admiralty是指英國皇家海軍總部的意思,也是該地區一個最高層的軍事架構,所以添馬是香港作為一個英屬殖民地的一個重要機關和象徵。

現時的添馬艦已經被填海了,現址的東面成為了政府總部,以及是添馬公園。至於西面,原本是軍營和船塢的部分,可是船塢的部分早在二戰後已遷移到第二個位置,九十年代更將海軍軍營遷至昂船州,至今仍運作中。1979年,在原本船塢附近的位置,興建了威爾斯親王大廈,也就是現時解放軍駐港總部。

時代變遷,船塢業因為地價和人工成本上升,而且老舊的船廠已追不到現今的技術,船廠早在七十年代開始已逐部搬離,填海後瞬息變成一座二座的高樓大廈。若果不是製船業等與碼頭事業的崛起,就不會有香港今日的繁榮和美譽。